Les textes de Simple Soustraction ont été écrits sous hypnose ainsi qu’avec l’aide du jeu de cartes Stratégies Obliques.

Mes textes sont parfois écrit dans le cadre de projets d’exposition, dans ces cas-là, les textes sont mis à la disposition des spectateurs dans les espaces même des expositions. Mes textes peuvent aussi être des œuvres indépendantes et être lus lors de lectures publiques ou édités dans des publications.

Le fait de travailler dans un état hypnotique (auto-hypnose), déjà expérimenté avec la série photographique Présence II "Le Grand Sans-abri", trouve ici une suite sous la forme de textes. L’idée de Simple Soustraction est de se mettre dans un état où l’esprit libère de façon fluide des images, des visions, qui sont retranscrites sous forme de textes. L’esprit serait ici un lieu comme un autre pour capturer, comme le fait un photographe dans la réalité, des images.

Comme dans Le Grand Sans-abri, où pour ne pas cristalliser l’expérience de la vision il s’agissait d’incorporer une sorte de mouvement dans l’appréhension d’images fixes grâce à la juxtaposition de plusieurs images en même temps, dans Simple Soustraction les images s’inscrivent dans le mouvement grâce à une forme de narration. Les textes, qui prennent la forme de courtes nouvelles, sont donc finalement à appréhender comme des dispositifs dans lesquelles la question de l’image (ainsi que celle de l’objet-sculpture) peut être développée de multiples façons, y compris de façon auto-reflexive.

L’auto-hypnose

La technique de l’auto-hypnose instaure un calme profond qui permet au cerveau de produire des images (des visons) d’une façon extrêmement libre. L’état hypnotique peut aussi être considéré comme un lieu, que l’hypnotisé retrouve à chaque séance. Il peut, dès lors, l’aménager, en quelque sorte, à sa guise. « Simple Soustraction » est en ce sens un espace construit comme une œuvre.

Stratégies Obliques

Stratégies Obliques est un jeu de cartes créé par Brian Eno et Peter Schmidt en 1975. Chacune des cartes du jeu porte des sortes d’injonctions mystérieuses et arbitraires. Ce jeu de cartes était utilisé par Eno lors de séances d’enregistrement pour conditionner les artistes et les amener à briser leurs habitudes de création.

Au début de chacune des séances d’écritures sous hypnose de Simple Soustraction (le titre est d’ailleurs tiré de l’une des cartes du jeu) une ou plusieurs cartes de Stratégies Obliquessont tirées. Cette méthode instaure le fait que le point de départ de chaque expérience n’est pas choisi consciemment.

………………………………..……………….........................................

L’Ambiguïté où la Morte Inoubliée

Par bateau, la traversée durait à peine dix minutes. Mais ce matin, il me sembla que le trajet dura beaucoup plus longtemps. J’avais pour habitude de me tenir à l’avant et, de là, de fixer la proue qui fendait inlassablement les flots comme des ciseaux traversant une feuille de papier géante.

La galerie se trouvait à quelques rues du Port-Noir dans un quartier résidentiel. Une limousine était parquée devant la vaste vitrine sur laquelle on avait écrit, à l’aide de grandes lettres blanches, le titre de l’exposition : « L’Ambiguïté où la Morte Inoubliée». Une porte de métal s’ouvrait sur un couloir qui menait à une réception. Personne n’occupait les deux chaises cachées derrière le comptoir jonché de piles de cartons d’invitations et de classeurs de documentation. J’entendis néanmoins un «bonjour», qui devait m’être destiné, émanant d’une autre pièce, peut-être d’un back-office. Tout en franchissant le seuil qui séparait la réception des salles d’expositions, je pliais et enfouis machinalement, dans la poche de mon veston, le texte de présentation de cet événement au titre plutôt mystérieux.

Les espaces baignaient dans une semi-obscurité. Les stores des fenêtres avaient été baissés puis inclinés. La pénombre se voyait donc, de-ci de-là, lacérée par des séries de longs traits lumineux. Les lieux étaient complètement vides à l’exception d’une petite photographie accrochée sur l’un des murs de la galerie. J’entendis mes pas résonner dans la pièce quand je m’en approchai.

L’image, de format vertical, était présentée dans un passe-partout. Celui-ci, exagérément grand, semblait vouloir éloigner au maximum l’image de la cimaise dans le but peut-être de marquer de façon profonde et finalement assez illusoire le monde qui les séparait. Pour le cadre, on avait choisi une baguette fine en aluminium poli qui brillait légèrement et jetait quelques éclats de lumière dans l’espace assombri de la galerie. Ce type d’encadrements, plutôt utilisé dans les hôtels et les restaurants, flanqués de posters un peu kitsch, installait ici un léger doute chez le spectateur quant au statut de l’œuvre qu’il avait devant lui.

Il n’était pas facile de distinguer ce qui se trouvait montré sur la photographie tant la vitre qui la protégeait renvoyait une multitude de reflets issus tant de la lumière directe venant des fenêtres en face d’elle que celle, indirecte, projetée par les autres cimaises. L’obscurité, un peu plus marquée aussi à cet endroit de la galerie, rajoutait encore une difficulté supplémentaire à celui qui aurait voulu y voir quelque chose.

Paradoxalement, ces éclats, découpes, et autres accidents lumineux, cet ensemble d’événements visuels révélés sur une image qui se refusait, justement, à notre regard était en soi une situation intrigante. Etait-ce finalement cela l’œuvre de cette exposition?

D’autres éléments retinrent alors aussi mon attention. Tout d’abord ce fut une image fantôme. Un, puis deux yeux, une partie d’un front, émergeant lentement d’un amas indistinct. L’image disparut puis revint. Elle s’inscrit alors de manière plus précise sur la vitre devant une partie particulièrement sombre de la photographie. J’avais maintenant devant moi une sorte de portrait de facture expressionniste. Cette image noir et blanc fortement contrastée me fit penser à ces photographes nordiques du début du siècle passé qui éclairaient leurs modèles d’une façon stupéfiante, presque irréelle. Ce visage était le mien, bien entendu, mais l’image (peut-on parler ici d’image? plutôt de vision?) que je voyais se situait dans un espace intermédiaire que j’avais de la peine à définir et qui demeurait entre la photographie, la vitre, moi-même et le lieu qui m’entourait. «Voici à quoi servent les images et les expositions finalement! me suis-je dit – à nous révéler nous les spectateurs ainsi que le monde qui nous entoure!»

Sur le verre, un trait lumineux m’intrigua, l’unité de la vision avec le portrait se délita aussitôt. Mon regard recommençait avec ce nouvel élément un cheminement qui devait l’amener à construire une nouvelle image. Celle-ci se cristalliserait à l’issue d’un mouvement, d’un va-et-vient puis d’une fusion entre mon esprit, mon imagination et l’environnement réel qui m’entourait.

Je me concentrai sur cette trace de lumière. Mon regard, d’abord ébloui, s’adapta comme un appareil photo auquel on aurait fermé un peu le diaphragme. Sur la surface blanche, il y avait maintenant des détails, comme des petits traits blancs horizontaux. Ceux-ci bougeaient, ondulaient sur une surface étincelante qui paraissait horizontale. Ces mouvements, comme des tremblements m’hypnotisaient agréablement. Je restais quelques minutes, bercé, devant ce tableau abstrait, cet all-over enivrant, perdant peu à peu, toute notion d’espace et de temps. La forme sombre d’un bateau alors apparut, il désorganisa les formes autour de lui, les bouscula. Le lac, à travers les lamelles des stores derrière moi, se reflétait, de toute évidence, sur la vitre de la photographie. Je crus discerner également la rive où j’avais débarqué quelques instants auparavant. Néanmoins, un doute me traversa. Voyais-je ces choses réellement ou les voyais-je parce que je savais qu’elles pouvaient être potentiellement là, ou encore parce que je les avais vues auparavant. Jusqu’à quel point mon esprit complétait, à l’aide de sa mémoire et de son imagination, les indices, les fragments chaotiques du réel pour en distiller une image simple et intelligible.

Je me retournai dans le but de m’en aller. Devant mes yeux l’image surexposée du lac flottait encore, incertaine, cette fois sur l’un des cimaises vides de la galerie. Je baissai les yeux un instant. Puis, rapidement, sans un bruit, je rejoignis la réception.

Martin Widmer, lecture des textes de "Simple Soustraction", 2016

Martin Widmer, lecture des textes de "Simple Soustraction", 2016

………………………………..……………….........................................

Peindre

Le peintre sait, de façon intuitive, que le tableau est terminé. Sa main remonte doucement le long du mur. De fines gouttes de peinture noire quittent le sol pour rejoindre le pinceau qu’il tient, presque du bout des doigts. Brusquement, accompagnant un geste ample initié par le poignet, le pinceau traverse la toile de haut en bas et efface une ligne noire. Puis, l’artiste s’approche de la partie droite du tableau et y enlève, un à un, des traits courts et nerveux, comme des hachures. Le peintre échange son pinceau pour une brosse de taille moyenne et s’attaque, de façon énergique, aux grandes formes de couleur beige qui s’étendent sur toute la partie inférieure de l’œuvre. Machinalement, il trempe la brosse dans un pot de peinture puis la range directement dans un des bocaux de verre qui trônent sur le plateau d’un petit chariot en métal.

L’artiste recule de quelques mètres et sort de sa poche un téléphone portable. Il en observe longuement l’écran avant de prendre plusieurs photographies de son tableau.

S’étant muni d’une bombe de peinture, l’homme se retourne et s’approche de la cimaise de façon à coller son dos contre la surface de la toile. Et là, comme s’il effectuait une chorégraphie, il tend son bras et trace derrière lui, de droite à gauche, des arcs de cercle dans l’espace. D’épais nuages de peinture blanche s’extraient du tableau à chaque mouvement et s’engouffrent, de façon parfaite, dans le minuscule trou de la bombe. Le peintre se dégage du tableau et s’accroupit, il tend sa main pour attraper un autre spray qui se trouve sur un petit tabouret. Après avoir hésité entre les deux bonbonnes, ils les déposent toutes les deux sur le sol de l’atelier.

L’artiste enlève une grande forme, découpée dans de la toile, qui était collée sur le tableau. Cette pièce de tissu un peu grossière est déposée sur une bâche plastique, à même le sol, et encollée. Elle rejoint par la suite la surface d’une autre toile qui jonchait sur le sol de l’atelier.

Le tableau est décroché de la cimaise et couché, à plat, sur une table. Le peintre se saisit d’une agrafeuse et enlève la toile du châssis. Celle-ci est ensuite appondue, à l’aide de ciseaux, à un autre morceau de toile beaucoup plus long. Le tout est rangé soigneusement dans une armoire métallique.

Sur la table, entre les espaces vides de la structure du châssis, l’artiste griffonne des croquis sur des feuilles A4. Parmi les dessins, qui s’amoncellent, se trouve un livre ouvert. Sur la double page visible, le peintre souligne des phrases avec un feutre jaune. Après s’être longuement penché au-dessus de l’ouvrage, il le referme et le glisse un peu plus loin dans une petite bibliothèque. Le châssis du tableau est entièrement démonté. A l’aide d’un cutter, l’homme joint des ficelles autour des morceaux de bois pour en faire un paquet qu’il entrepose à côté de la porte de l’atelier. Il s’assied finalement sur une chaise et se prend doucement la tête dans les mains.

Devant ces yeux l’image mentale du tableau s’est effacée. La vision n’est pas stable et le peintre doit se concentrer pour qu’il puisse l’observer plus que quelques secondes. Il est de plus en plus perturbé par des images issues de son quotidien : un visage d’enfant, une route départementale, des cadavres dans les dunes d’un quelconque désert entrevu au journal de vingt heures.

L’œuvre est maintenant clairement visible dans son esprit. Un morceau de toile brute est collé sur sa surface. Sa forme, un ovale au bas duquel une petite virgule de tissu s’échappe sur la gauche, fait penser vaguement à un phylactère de bande dessinée. Sur l’ensemble du tableau une couche de peinture blanche semi-opaque a été déposée à l’aide d’un spray. Sur la partie inférieure de la toile une grande forme beige a été rapidement esquissée à l’aide d’une peinture fortement diluée. Des lignes verticales noires traversent de chaque côté le tableau. Mais d’un seul coup, l’artiste n’est plus sûr s’il s’agit d’une ou deux lignes, car tout s’est momentanément brouillé. En haut à droite, une feuille de papier déchiré, a été simplement scotchée. Des traits de peinture noire, des hachures ont été ajoutés comme pour barrer le dessin, un peu enfantin, d’un petit avion qui se trouvait griffonné dessus.

La vision du tableau vacille. Plusieurs différentes œuvres se mélangent dans l’esprit du peintre. Des cordes traversent des espaces, des parties de sculptures de Donald Judd transpercent des toiles et se projettent sur des cimaises bleutées et puis finalement c’est l’image d’un chien qui s’impose.

Le peintre, s’extirpe de ses pensées, se lève et prend le café qui est posé à côté de lui. Il boit une gorgée du liquide qui semble froid. Dans la cafetière italienne, il verse le contenu de sa tasse. Il enfile sa veste et quitte l’atelier. Dans le rétroviseur de sa portière encore entrouverte, l’homme aperçoit la silhouette décharnée d’un chien. Celui-ci, à l’arrêt, fixe dans le petit morceau de miroir un visage qu’il ne comprend pas. Après qu’il eut tourné plusieurs fois sa tête en direction de la porte de l’atelier, l’animal brusquement bondit et disparaît.

………………………………..……………….........................................

Neo Geography II

L’intérieur de l’avion était bien plus grand que ce que j’avais imaginé. Lorsque je m’extirpai de mon siège pour vérifier, encore une fois, que mon bagage à main était bien installé dans son casier, je repensai au temps que nous avions pris pour faire nos bagages, le soin avec lequel nous avions glissé dans nos valises les objets et les divers documents que nous transportions avec nous pour l’exposition. Ce qui, dans nos affaires, aurait pu éveiller un peu trop la curiosité des agents de sécurité avait été caché du mieux que nous l’avions pu. Car, si rien n’était illégal, si aucun objet n’enfreignait les lois, il n’aurait pas fallu que l’on fouille dans certaines de nos valises. Comment aurions-nous pu expliquer par exemple, de manière simple et convaincante les documents liés au cadavre ?

C’était la première fois que nous utilisions un protocole de gestion de projet Mental Map. La version que nous avions choisie permettait de gérer les différents types d’espaces impliqués, qu’ils soient physiques, numériques, ou mentaux. Ainsi, nos esprits, nos ordinateurs et téléphones portables, les divers réseaux dont le web, les lieux physiques comme le CAN à Neuchâtel, le Post territory Ujeongguk à Séoul et tous les endroits intermédiaires dont les aéroports, les avions et les divers moyens de transport étaient ainsi reliés pour ne former qu’un seul et même espace, un territoire, une géographie mentale qui existerait, uniquement dans nos têtes, pendant la durée de ce projet. Cette construction était partagée de manière collective grâce aux espaces qui avaient été aménagés dans nos cerveaux et qui communiquaient ensemble. Des techniques d’auto-hypnoses permettaient à tous d’en maintenir la viabilité.

Comme le protocole nous y invitait, les trajets en avion entre la Suisse et la Corée avaient été préparés minutieusement. Nous avions déniché un plan de l’appareil qui détaillait précisément toutes les parties des Boeing 747 qu’utilisaient la compagnie Coréenne. En plus d’un plan général, celui-ci contenait plusieurs dessins en perspective qui reprenaient les parties principales de l’aéronef dont les compartiments des voyageurs, les différentes cabines ainsi que les soutes. Nous acquîmes une connaissance très précise de l’engin au point d’être capable, en fermant les yeux, de déambuler virtuellement, et de manière fluide, dans les méandres de l’appareil. C’est ainsi qu’ensemble nous avions organisé notre voyage. Il n’y avait pas, pour nous, de différence entre les centres d’art et les autres lieux, nous les traitions sur le même plan, ils faisaient partie de la même grande exposition.

Le protocole imposait de nombreuses contraintes dont celles de se protéger au mieux des conditionnements extérieurs qui pouvaient le déstabiliser et en affaiblir la structure. D’un commun accord, nous nous tenions éloigné des actualités et en particulier des nouvelles, inquiétantes, liées à la situation entre les deux Corées. Les enjeux étaient peu connus des Européens. A l’aide de messages véhiculant des concepts simplistes, les médias occidentaux avaient pour habitude de vouloir imposer une certaine vision du monde dont nous voulions nous prémunir coûte que coûte. La pensée était devenue un lieu de résistance et, la fiction dans laquelle nous avions tous décidé d’évoluer, était un acte politique, le seul qui nous semblait encore intéressant de tenter.

Les artistes coréens avaient, quant à eux, une tout autre façon d’envisager leur situation. Lors des nombreuses discussions qui furent menées tant sur l’art que sur des questions politiques nous remarquâmes à quel point l’anglais international que nous utilisions pour communiquer était limité et incapable de transmettre les nuances subtiles de nos propos. Ce fut paradoxalement cette difficulté qui nous donna l’idée de créer un nouvel espace commun et d’utiliser un protocole. Celui-ci devait être conçu en prenant appui sur des concepts complètement nouveaux. Pour cela, des termes comme : espace, géographie, lieu devaient être reformulés tant leurs significations semblaient finalement assez différentes d’une culture à l’autre. Cette idée trouvait un écho dans les recherches que menait le directeur de la Biennale de Séoul Hyungmin Pai et les discussions menées, par la suite, avec lui finirent de souder l’ensemble des participants autour de cette idée.

La conférence que celui-ci donna lors de la première exposition restera pour tous un moment important. Tout d’abord ce fut l’un des rares instants où nous fûmes réunis, physiquement, dans le même espace. Nous regardions impassibles, l’écran géant sur lequel des images d’architectures se trouvaient projetées. Je me souviens encore d’avoir alors regardé longuement nos visages. Ceux-ci, rétroéclairés par la lumière venant de l’écran, se détachaient distinctement de la semi-

obscurité qui régnait dans le lieu. Lorsque certains portaient leurs téléphones, face à eux, pour filmer ou prendre des photographies, leurs visages s’en trouvaient plus illuminés encore. Presque instantanément ce qui était capté se voyait posté sur les divers réseaux sociaux et nous pouvions les voir apparaître dans les applications des uns et des autres.

Tous, nous succombions aux charmes des photographies noir et blanc de l’architecte coréen Ahn Young Bae que Hyungmin Pai projetait. Combien d’entre-nous, emportés par leurs pouvoirs fictionnels, se retrouvèrent, comme téléportés dans cette magnifique cour intérieur du Temple de Buseoksa. Combien la traversèrent et entendirent jusqu’à crisser sous leurs pas, les petits cailloux que l’on devinait sur les vieux clichés. Qui pourrait aujourd’hui, et avec les mots de quelle langue, décrire de manière claire et convaincante comment, à cet instant précis, l’espace et le temps se déployaient ?

…

L’avion atterrit. Je regardai autour de moi dans l’espoir de reconnaître quelqu’un. Il n’y avait personne. Un doute me traversa, avions-nous finalement pris tous le même avion? Je fermai les yeux. Dans ma tête, quelque chose s’ouvrit. Je vis un espace. Puis des œuvres. Des sons me parvinrent, des paroles qui parlaient d’exils, elles semblaient venir de derrière moi. Je glissai plus loin, flottai un instant au-dessus d’un ensemble de grilles métalliques. Puis quelque chose de froid se colla à ma peau. Une odeur de bête aussi, de charogne, emplit le lieu. Une deuxième porte. L’aéroport. à travers des vitres jaunes, je vis des lampes pendues au-dessus de longs mats jeter leurs lumières sur un décor qui aurait pu se retrouver partout et qui en l’occurrence ne se trouvait peut-être nulle part. Je me laissai emmener par un tapis roulant. Bizarrement, certaines parties de mon environnement étaient troubles. Comme par réflexe, j’ôtai mes lunettes, dans l’idée de trouver, quelque part, un bouton qui les aurait fait fonctionner correctement mais, il n’y en avait pas. Puis, par réminiscence, je me rappelai du projet, de la Corée, des expositions, il me revint aussi à l’esprit l’histoire du protocole, les idées et les espoirs à propos de nouvelles manières de penser l’espace, la géographie et le temps.

………………………………..……………….........................................

Le Corps Vitre

Le nouveau-né reposait, de tout son long sur les deux avant-bras que son père avait retournés et joints. De façon à maintenir l’enfant face à lui, l’homme les avait légèrement relevés. Tous deux se fixaient ainsi, sans bouger, les yeux dans les yeux.

…

L’homme voyait les yeux de son enfant pour la première fois. – D’où vient ce regard – semblait-il se questionner. – D’où viens-tu ? – finit-il par lâcher, presque imperceptiblement, dans l’espace restreint de la chambre de la maternité. Puis, comme s’il eut remarqué quelque chose qui lui avait jusqu’alors échappé, il s’approcha plus près du visage de l’enfant. Il semblait s’étonner de la manière dont il regardait. Si étrangement. De façon si peu humaine. Ce regard lui faisait penser vaguement à celui d’un animal, à celui d’un chat ou d’un chien. Il lui rappela celui d’un orang-outang qu’il avait fixé de longues minutes à travers une épaisse vitre au zoo de Berlin.

Dans les yeux du nouveau né l’homme sentit une présence. Il sut, sans pouvoir l’expliquer, qu’il ne s’agissait pas que de l’enfant. Comme si celui-ci n’eut pas encore pris complètement possession de son corps, il n’était pas en situation de pouvoir manifester sa présence en tous les cas par le biais d’un réel regard. Pourtant dans ses propres yeux quelque chose voyait malgré lui. L’homme nomma cette chose : le voir. Dans les yeux de son enfant, face à lui, le voir voyait et il en ressentait la présence.

Rien d’autre, à cet instant, n’était visible pour l’homme, que ce voir dans les yeux de son enfant : un voir sans sujet de son voir, un voir non encore assujetti au langage qui voyait tout, qui ne me regardait rien, un regard sans objet, un regard qui voyait au-delà et en-deçà de ce que l’homme pouvait voir avec ses propres yeux. L’homme se rapprocha encore. Ce qui voyait dans les yeux de l’enfant désignait un lieu. Un lieu d’où le voir voyait. L’homme fut incapable de penser ce lieu. – D’où voyez – vous ? – cette fois, la voix ne semblait pas venir de l’homme et comme par réflexe, je me retournai. Personne d’autre n’assistait à la scène. Personne. Ces mots s’étaient – ils échappés de ma propre bouche. Qui avait parlé ? Avait-on réellement parlé ? Ces mots avaient-ils été réellement dit ? Le silence était maintenant total. Juste une machine médicale, dans une pièce voisine éructait de façon rythmique des bruits électroniques, des petits bips-bips, qui virevoltaient comme des mouches.

À cet instant, l’homme devait comprendre, que ce qui voyait dans les yeux de son enfant, avait commencé chez lui à se retirer au moment même où il avait commencé à regarder, son avènement en tant qu’homme s’était fait à ce prix. La manière dont le corps de l’enfant voyait liait celui-ci au cosmos d’une façon dont l’homme se sentait à présent délié.

Les yeux de l’enfant clignèrent imperceptiblement. Ses pupilles se dilatèrent. Les vaisseaux sanguins qui rayonnaient autour de ses iris, ces deux soleils noirs, se teintèrent d’un halo de nuances beiges et roses. Dans l’amas du fluide mordoré qui gonflait ces deux globes de fines volutes verdâtres se déplaçaient lentement, comme des nuages à la dérive. Les stries métalliques qui entouraient chaque pupille se mirent à étinceler. Parmi leurs ondulations, une sorte d’écume blanche apparaissait, puis était ravalée dans le mouvement de l’ensemble.

Quelque chose allait changer. L’homme sentait que cette situation ne perdurerait pas; ce n’était que l’étape d’un processus. Bientôt les yeux du nouveau-né se brouilleraient. L’enfant perdrait son calme, il s’agiterait. Comme s’il eût voulu encore profiter encore pleinement de cette expérience. L’homme s’abandonna entièrement, il bascula dans la béance des yeux de l’enfant. Combien de temps à peine une seconde, l’homme fit l’expérience de sa propre désintégration. Dans ces yeux qui ne regardaient pas c’était bien sa propre absence qu’il pouvait embrasser du regard. Il se voyait ne pas être là. Puis comme libéré de tout, il se transporta dans des lieux qui lui étaient familiers : son appartement, son lieu de travail. Il visita les lieux de son enfance. Il vit une foule, il se chercha. Partout il fit l’expérience de sa disparition. Il la goûta. Il l’a ressentie. Ce n’était pas comme il s’en était fait une idée. Ce n’était pas froid.

Un bruit, des mouvements de corps, dans la pièce sortit l’homme de son état, il fit mine de vouloir faire un pas en arrière. Puis une forme blanche fantomatique, comme un rideau obstrua le cadre de la porte devant laquelle je m’étais arrêté pour voir la scène. C’était une infirmière, elle emporta l’enfant qui s’était mis alors à crier.

………………………………..……………….........................................

WHOOSHH

Ils laissèrent leur véhicule nonchalamment parqué en travers d’un trottoir bordant le Parc de la Grange. Plus loin, ils dévalèrent le boulevard de Montchoisy. Dans la voiture les discussions avaient été nourries et les histoires, les anecdotes, les idées avaient fusé. Tous, ils voyaient les choses dont ils parlaient de façon similaire et aussi distinctement que si elles avaient été projetées autour d’eux. Cette sorte de vision commune qui se développait d’année en année était la base de leur amitié. Comme une litanie, leurs phrases finissaient immanquablement par un « tu vois ? » aussitôt validé par l’ensemble du groupe.

Marchant à présent sur l’asphalte, ils se taisaient. Leurs corps, par contre, semblaient s’être synchronisés et, sans réellement marcher au pas, sans réellement développer un rythme commun, la totalité de leurs mouvements opérait une sorte de chorégraphie cohérente. Le groupe à ce moment-là, inconsciemment, exprimait de façon corporelle certaines choses qui avaient été énoncées auparavant par des mots. On leur avait donné la clef de l’annexe à la galerie quelques heures plus tôt. Ils étaient fermement décidés, ce soir, à rester plus longtemps que les fois précédentes.

Ils tournèrent longtemps dans le quartier des Eaux-Vives. Comme souvent en cherchant l’endroit, ils se perdaient. Combien de fois, ils crurent apercevoir au loin la porte de l’immeuble puis, ayant marché en sa direction, l’endroit perdait, à mesure qu’ils s’en rapprochaient, la ressemblance qu’il semblait avoir avec celui qu’il cherchait. Pourtant, personne ne s’inquiétait jamais vraiment de cette situation. Cette perte de repères, cette fatigue qui finissait par accompagner cette déambulation hasardeuse faisait partie d’une sorte de rituel qui les amènerait, au moment où ils ne s’y attendraient plus, à trouver la porte de l’annexe de la galerie dans une rue où, ils auraient pu en jurer, ils n’auraient pas imaginé qu’elle y soit.

...

La porte, ornée d’un dessin d’un paon gravé dans une plaque de métal chromé s’ouvrait sur un hall flanqué, de chaque côté, de deux larges escaliers. Si, sa façade était celle d’un banal immeuble du type bourgeois, son architecture intérieure, par contre, était nettement plus baroque. Les lignes, les angles, les seuils qui dessinaient et délimitaient les volumes et qui séparaient les espaces avaient été systématiquement doublés et légèrement décalés créant un effet des plus étranges, une sensation de mouvement et de déséquilibre. L’immeuble semblait alors se maintenir dans une sorte de tremblement infini et, si l’on avait voulu utiliser une métaphore liée à la photographie, on aurait pu dire que le bâtiment était flou.

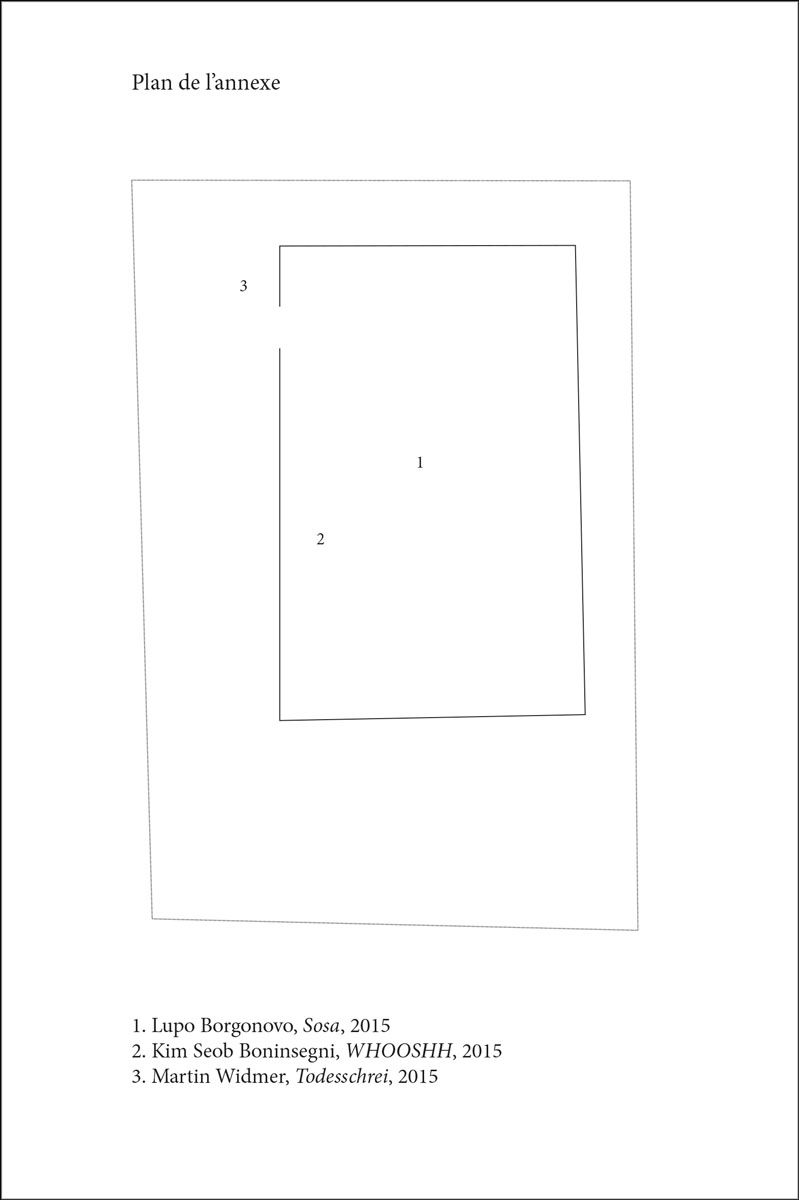

Quelque étage plus haut, le groupe s’arrêta devant une porte vitrée. Quelqu’un sortit de sa poche une clef qui fut introduite dans une serrure cachée sous un clapet sur la gauche de la porte. Un mécanisme émit un léger bruit métallique, puis l’ensemble de la paroi de verre glissa et se logea entièrement dans le mur. Quand le dernier d’entre eux eût franchi le seuil, elle se referma automatiquement. L’annexe de la galerie était une grande piscine intérieure que l’on ne remplissait plus d’eau depuis que l’on y organisait des expositions. Le bassin d’une vingtaine de mètres sur une dizaine offrait un espace original pour y organiser ce type d’événements. La galerie principale était en fait bien plus petite que son annexe. Par contre, celle-ci, vu sa situation, au beau milieu d’un immeuble privé, ne pouvait prétendre être un espace officiellement ouvert au public. De ce fait, ce lieu avait un statut ambigu et personne n’osait en parler comme s’il existait vraiment. Sur toute la partie droite de l’espace de larges baies vitrées offraient un panorama unique sur la ville de Genève. À l’horizon, au milieu de tours fantomatiques, on apercevait une sorte de flaque d’eau noire dans laquelle se reflétait de façon abstraite des écritures de néons, c’était le lac, il paraissait si loin.

Le groupe contempla l’espace de la piscine depuis le bord. Il avait cette étrange impression de se retrouver au-dessus de l’exposition et de la contempler comme s’ils en étudiaient le plan sur l’une de ces feuilles A4 que l’on fournissait dans tous les espaces d’exposition. Au centre de la piscine un artiste avait disposé un imposant tas de cailloux. Ceux-ci, exagérément grands, étaient sans nul doute faux. Ces pierres formaient ensemble une tête géante un peu comme le faisait le peintre Arcimboldo avec des légumes et diverses victuailles. Plus le groupe regardait cette sculpture plus il remarquait que chaque pierre qui la constituait avait été précisément dessinée. Les deux yeux étaient deux cavités parfaitement rondes dont le diamètre permettait qu’une personne s’y faufila. Ils restèrent longtemps, comme hypnotisés, à regarder ces deux béances. Les yeux de la sculpture inexorablement semblaient vouloir les aspirer et si quelqu’un évoqua le désir de grimper pour s’engouffrer dans l’une des orbites, personne finalement ne bougea.

Dans l’espace du bassin, autour de la tête en pierre, serpentait une autre œuvre constituée de nombreux tubes en caoutchouc. Ces larges tubes rejoignaient, dans l’un des coins du bassin, une citerne en aluminium. Le groupe emprunta alors l’une des petites échelles latérales et, à peine eurent-ils posé leurs pieds sur le sol de la piscine, qu’ils entendirent les bruits qui se dégageaient de l’installation. En effet, des sons réguliers, des sortes de «Whoussh» doux et humides émanaient des conduits. Ils remarquèrent alors les formes qui transitaient à l’intérieur des tuyaux. Légèrement plus grandes que ceux-ci, elles formaient, à leurs passages, de légères bosses qui produisaient ce son si particulier. Sans en être absolument certain, quelqu’un cru reconnaître dans cette installation l’un de ces canons à poisson utilisé au Canada pour faire franchir des obstacles à des saumons. Ils comptèrent une dizaine de formes circulant autour d’eux dans les nombreux entrelacs des tubes qui s’avéraient fonctionner en circuit fermé. Finalement, ils se plurent un instant à imaginer que l’ensemble des sons de cette œuvre finissait par former une ambiance de bord de mer ou d’un quelconque lac, un son de vagues et de ressacs. Puis l’idée qu’ils étaient entourés d’animaux sans doute morts les refroidit brusquement.

La porte, qui menait au deuxième espace d’exposition se trouvait sur l’un des flancs du bassin. Un tube qui la franchissait la maintenait entrebâillée. L’espace était un large couloir qui entourait entièrement la cuve de la piscine. Il était plongé dans l’obscurité. Un tube serpentait dans l’ensemble de l’espace projetant des «Whousssh» qui par le jeu des réverbérations prenaient une dimension tragique. Un autre son, moins fort mais plus ample, était aussi diffusé. Cette plage sonore était le son d’un orchestre. Tous les instruments de celui-ci jouaient en même temps un accord plein qui semblait contenir les douze sons de la gamme harmonique ceci, sans aucune variation. Au-dessus de cette nappe d’une profondeur infinie l’on percevait le cri d’une cantatrice. Ce cri, comme la musique de l’orchestre, n’avait ni début ni fin, et cette mort imminente qu’il semblait annoncer depuis toujours n’adviendrait jamais.

Aucun d’entre eux n’avait émis un mot depuis de longues minutes. À peine si leurs regards s’étaient croisés. Le groupe rencontrait les œuvres de l’exposition en silence, comme s’il formait une entité indivisible. Quand l’un d’entre eux s’encoubla parmi les tubes, chacun ressentit sa chute comme s’il l’avait subi lui-même. De la même manière, ensemble, ils pressentirent que leur visite prenait fin et que l’expérience de cette exposition continuerait dès à présent ailleurs, dans d’autres espaces et dans d’autres temps. Plus tard dans leur tête, ils savaient que les sons reviendraient. Plus tard dans leur tête, ils savaient que les images des tuyaux, des cailloux, plus tard dans leur tête, des mots comme « poisson », des mots comme « pierre » reviendront aussi les visiter. Plus tard dans leur tête des mots, des phrases, des images nées ici formeront d’autres images qui formeront des phrases qui formeront des mots encore. Plus tard certains douteront de ce qu’ils ont vu ici. Plus tard certains verront encore dans leur tête la piscine. D’autres encore percevront toujours ce cri qu’ils n’ont jamais entendu.

Ils rejoignirent la voiture. Le vent et la pluie avaient répandu un tapis de feuilles et de brindilles sur son capot. Ils traversèrent alors rapidement la ville pour rendre les clefs qu’on leur avait confiées mais aussi dans l’espoir de voir les œuvres installés dans l’espace principale de la galerie. Mais ils avaient bien trop tardé dans l’annexe, ils trouvèrent porte close. Un mot cependant avait été accroché à leur attention.

Martin Widmer, 2015

………………………………..……………….........................................

Un après-midi au Musée

Le chemin qui menait au Musée était déjà une expérience initiatique en soi. Sa manière de serpenter sur la colline, d’opérer des lacets brusques et inattendus, ne devait rien aux contraintes géologiques du lieu. Pour une raison inconnue, ces trajectoires sinueuses et complexes avaient dû être dessinées dans le but de plonger celui qui l’arpentait, peu à peu, et sans qu’il s’en aperçoive, dans un état proche de l’hypnose.

Au sommet de la colline, l’imposant bâtiment qui abritait le Musée surgissait au milieu des pins et des cèdres. Sa façade, qui courait sur plus d’une centaine de mètres, était entièrement noircie par les gaz urbains. Sur la droite de l’édifice, légèrement en hauteur, se détachait, dans une sorte d’envol à jamais ajourné, une sculpture figurative. Cette œuvre, aussi noire que le bâtiment, rongée par les défections acides des pigeons, ne ressemblait plus à rien sinon à une sorte de monstre unicellulaire, un corps sans membre et sans visage.

...

Ce jour-là, je m’étais arrêté quelques instants pour reprendre mon souffle lorsque je remarquai une scène des plus curieuses. Penchés au-dessus de l’étang qui jouxte l’entrée du musée, des enfants à la peau blanche, comme de la porcelaine, regardaient leurs reflets dans l’eau. Quand un poisson traversait leurs champs de vision et se superposait à leurs images, ils s’amusaient de voir leurs visages brouillés et envahis de couleurs saturées, jaunes et rouges. Parfois, les taches noires de certaines carpes asiatiques les défiguraient de manière plus importante les faisant rire de plus belle. Tout en se mirant, ils exécutaient d’étranges mouvements avec les bras. Ces gestes, d’une extrême lenteur, finissaient par composer des figures qui rappelaient des postures animales. Puis quand celles-ci semblaient accomplies les enfants relâchaient leurs membres quelques secondes avant d’en recommencer d’autres chaque fois plus audacieuses, plus complexes, les unes que les autres.

L’un des enfants se retourna. Ces yeux me fixèrent avec une telle intensité que j’en éprouvai physiquement les effets sur ma peau. Son regard, au-delà de voir, semblait avoir le pouvoir de modeler et de transformer l’objet de sa vision. Je sentis les traits de mon visage se métamorphoser. Par réflexe, j’y portai mes mains comme pour les retenir. L’enfant, surpris par la puissance de son propre pouvoir ferma un instant ses paupières me libérant ainsi de son étreinte. Il me sourit encore, comme pour s’excuser, avant de se détourner.

...

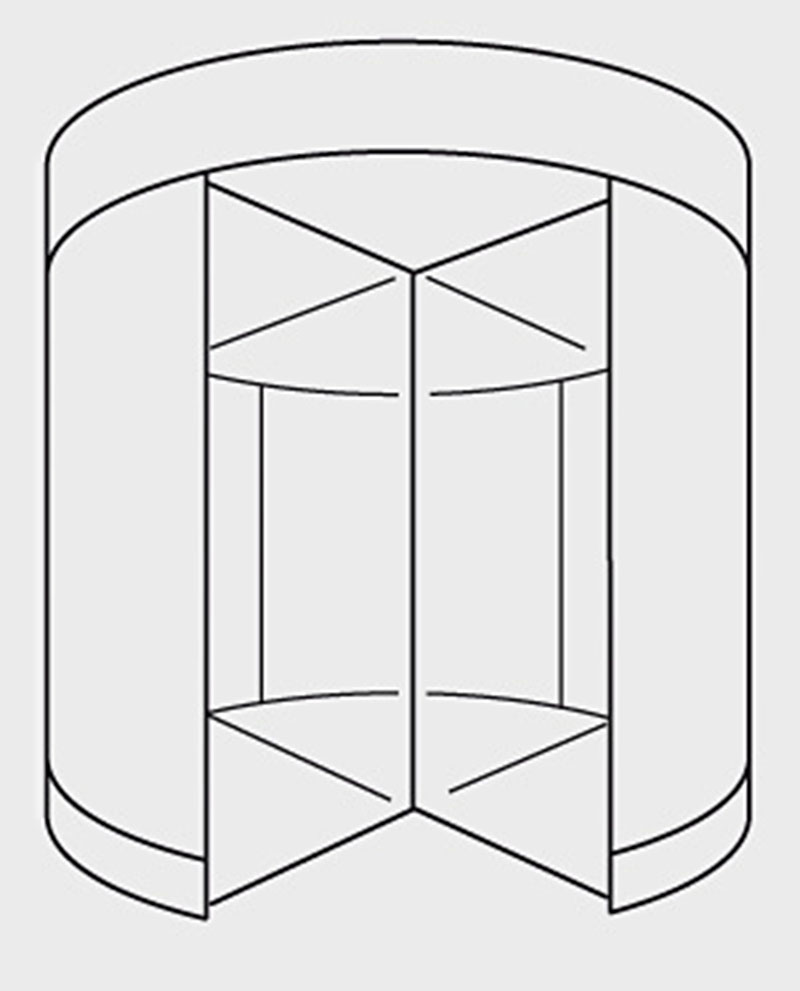

Légèrement troublé, je rejoignis l’entrée du Musée et m’engouffrai dans son imposant tourniquet. La qualité de l’air qui y régnait, retint immédiatement mon attention. Sa densité, moindre qu’à l’extérieur, et son taux d’humidité, à l’inverse, légèrement plus haut me rappelaient d’autres endroits, d’autres expériences. Solennellement, je tendis ma main droite, puis en ayant préalablement relevé mes doigts je la plaquai contre le pan du tourniquet qui me faisait face. Je poussai alors doucement la paroi. L’entièreté de la machine tout d’abord s’ébranla puis se mit à tourner. Je n’eus plus jamais besoin de réitérer mon effort, la machine, sembla se contenter de cette poussée initiale, le tourniquet tournait à présent mû par sa propre énergie.

Sous mes pas, le sol était doux, un tapis en gomme exostyrène avait été posé, on pouvait en admirer les milliers d’alvéoles synthétiques. Celles-ci formaient un fascinant pavage hexagonal qui rappelait ceux que les abeilles font, de façon instinctives. Dans cette matière presque molle, mes chaussures laissaient de légères empreintes qui disparaissaient presque aussitôt. Les mouvements de mes pas dans la gomme, ces pressions suivies par ces libérations produisaient un son qui ressemblait à celui d’une respiration. Sans aucun bruit, sans aucun frottement la structure tournait, glissait comme affranchies des lois gravitationnelles autour d’un axe qui nous était inaccessible.

...

Combien de temps marchais-je ainsi, les yeux perdus dans les méandres géométriques du sol ? Quand finalement, Je relevai la tête, ce fut pour m’étonner de n’avoir pas rencontré une quelconque sortie. J’effectuai une nouvelle circonvolution, cette fois, en me tenant sur mes gardes. En vain, le tourniquet ne permettait pas de rentrer à l’intérieur du bâtiment. Plus déconcertant encore, lorsque son mouvement me ramena à la hauteur de ce qui avait été son entrée, celle-ci ne s’y trouvait pas, une paroi de verre inamovible la remplaçait. Le tourniquet était clos et l’architecture du lieu indiquait qu’il l’avait toujours été. J’essayai alors d’arrêter la machine, mais rien n’y fit.

Peut-être à force de marcher, peut-être aussi à force de tourner, l’environnement autour de moi avait changé. Il me parvenait après avoir été filtré par les multiples pans de vitres du tourniquet ainsi que déformé par la vitesse et le mouvement de la rotation de celui-ci. Finalement la réalité n’était qu’une sorte de bouillie kaléidoscopique, un réel foutraque. Cependant, quelque part dans l’amas visuel qui m’englobait, je reconnus les silhouettes blanches des enfants de l’étang, ils s’étaient approchés de l’entrée du Musée et me regardaient avec circonspection. Plus loin, devant moi, dans l’une des cellules du tourniquet, j’aperçus aussi un homme de dos qui marchait. Il m’est difficile de dire si ce fut moi ou la machine qui prit l’initiative d’accélérer néanmoins, je me surpris à presser le pas. De façon presque simultanée, l’inconnu en fit de même, puis à force d’augmenter notre vitesse, nous nous mîmes tous deux à courir.

...

Nous tournions à présent à une vitesse folle et l’espace autour de nous s’était littéralement dissous. Le tourniquet, le Musée, le parc formait à présent une même entité informe, une pâte blanchâtre, dans laquelle mon seul point de repère restait la silhouette sombre de celui que je poursuivais. Je m’étais approché de lui, ma main, de façon maladroite, voulut agripper son bras. Mais, au même instant, je sentis une présence derrière moi et dans une sorte de mouvement instinctif immédiat, je me retournai. Quelqu’un courait après moi, le bras totalement déplié devant lui. En plein effort, il regardait quelque chose au-dessus de son épaule que je ne voyais pas. Il trébucha. Mon pied droit, inexplicablement, s’empêtra dans le sol et je basculai en avant. Le choc fut extrêmement violent. Sur mon front, une masse froide et dur s’écrasa (sûrement l’un des pans du tourniquet). Puis, dans un fracas épouvantable, et après avoir subi de multiples chocs, le tourniquet m’éjecta et me vomit, littéralement, sur l’esplanade du Musée où je perdis connaissance.

Lorsque je repris mes esprits, j’étais allongé à quelques mètres du tourniquet. Les enfants agenouillés m’entouraient en silence. Plus tard, lorsque j’entrepris, seul, le petit chemin sinueux pour redescendre de la colline, j’entendis leurs voix, à nouveau, ricocher parmi les cailloux de l’étang.

………………………………..……………….........................................